ホーム » 技術 (ページ 2)

「技術」カテゴリーアーカイブ

MolochがArkimeに変わってた

以前、パケットキャプチャアプリのMolochを紹介した。

ちょっと油断していてアップグレードしていなかったので、さてどうなっているかなと本家サイトを見に行ったら、新バージョンどころか名前が変更になっていた。まあいろいろやむを得ない事情があったようだ。ということで、今回はアップグレードの手順について説明したい。ところでホスト名などは今更変更できないのでそのままとしている。

なお現在のバージョンはこちら。

[root@moloch ~]# dnf list moloch

Last metadata expiration check: 1:35:39 ago on Fri 20 Nov 2020 09:14:01 AM JST.

Installed Packages

moloch.x86_64 2.2.3-1 @System

ssh-tunnelで自宅とオヒス間をつないでみる

さてここ1か月に渡ってプライベートオフィス(以下オヒス)の環境構築に取り組んできたのだが、残る問題が自宅とオヒスの間を結ぶネットワークだった。もともと自宅LANはCentOSをルータ代わりにした簡単なNAT環境で、難しいことは何もなかった。ここにオヒスのLANをいい感じに繋ぎたいのだが、こちらも似たような構成になっている。図にするとこうだ。

簡単にできるかと思いきや意外に面倒なところではまってしまい、途中でlibreswanを試して1週間時間を無駄にしたが、結局問題が何かが判明したのでssh-tunnelでの実装を紹介したい。

[続きを読む]QNAPをアップデートしたら監視が壊れたので直した

QNAPの利点でもあり欠点でもあるのが、頻繁にアップデートされることだ。これが利点なのはきちんとメンテされていることの証左なのだが、欠点なのは変更やリブートが多くて閉口するということだ。それも合理的な変更ならばまだいいが、不可解な変更だと困る。

さて10月24日、QTS 4.5.1.1465というのがリリースされ、特に待つ理由もないのでさっそくアップデートしたのだが、これのお陰で先日紹介した

が動かなくなってしまった。Zabbixサーバで見てみると、sudoを最初に起動するときに見るメッセージ文字列がそのまま返ってきているように見える。

We trust you have received the usual lecture from the local System

Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.

#2) Think before you type.

#3) With great power comes great responsibility.

で、設定を見に行くと案の定 sudoersの設定が吹っ飛んでいた。

QNAPのアップデートではこういうことはよくある。システムのアップデートをすると、configファイルを遠慮なく上書きしてくれるので、自分が書いた設定がすべて消えてしまうのだ。なのでまあ、こうしてブログにメモがわりに設定を書き残しているわけであるが……。今回も元通りに書き戻してみたのだが、なぜか動作が期待通りに戻らない。どうもsudoの動作そのものがおかしくなってしまったようだ。8時間ほどこの問題に費やしたがどうしても解決できないので、根本の問題に向き合ってみることにした。

[続きを読む]ASから見たインターネット

IPアドレスだけを頼りにデータが届くというインターネットの仕組みは、ちょっと考えてみると不思議に思える。IPv4アドレスは(枯渇が問題になっているとはいえ)42億9千万個にも及ぶ組み合わせがあり得るわけで、その一つ一つの宛先に正確にデータを送り届けているのだから、すんごい仕組みで動いてるのだろうなあと想像する人も多いのではないだろうか。本稿はそれを説明してみたい。

インターネットへの繋ぎ方を考える

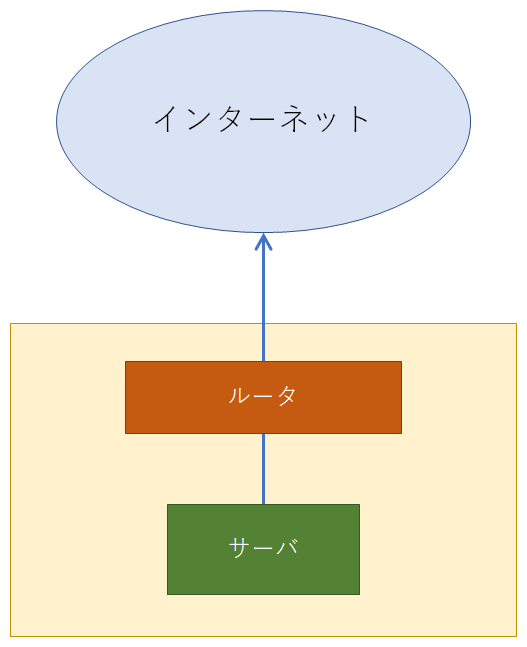

インターネットとの接続を説明するとき、このような簡略図がしばしば登場する。

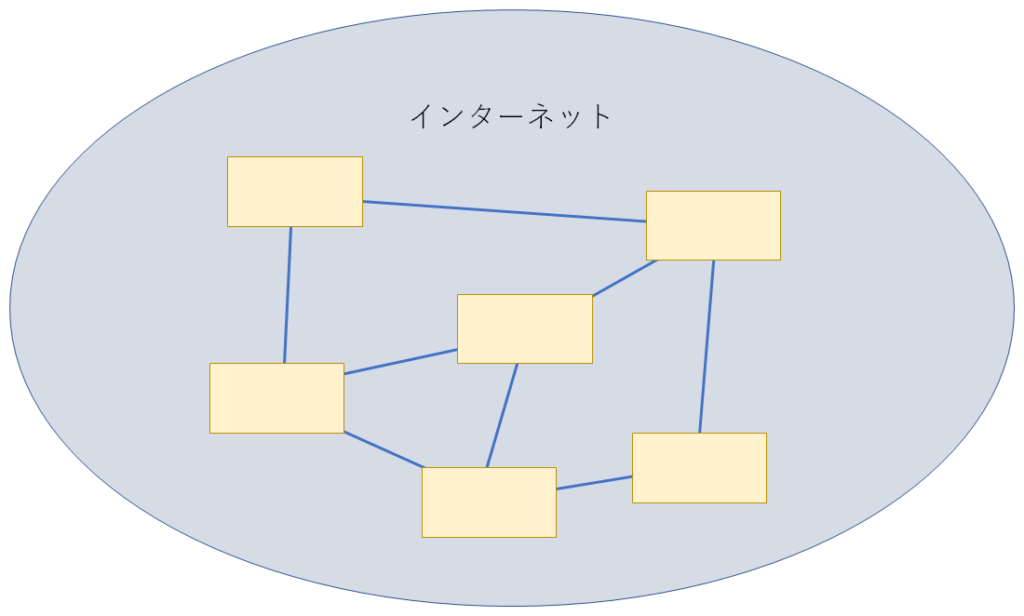

さて、ここで「インターネット」と書かれている部分に注目しよう。インターネットは、実際には様々な組織(プロバイダやデータセンターなど)が運営するネットワークが相互に接続されてできたものだ。接続されたネットワークの数は描き切れないほど多数だが、これを簡略化してみるとこんな感じになる。

[続きを読む]QNAPストレージをZabbixで監視する

前回の記事では、自宅NAS(RAID構成のストレージ)をSMARTで監視する際の諸事情についてまとめた。

本稿ではテンプレートと設定ファイルを具体的に示し、Zabbixでどのように監視するかを説明する。

条件

前回の記事の続きではあるが、一応条件を掲げておく。

- 対象NASはQNAPのTS-451、TS-453Be

- いろいろググっているとQNAPは製品(たぶんCPU)ごとに微妙にOS仕様が違うらしいので、他機種では動かないかもしれない

- Zabbix 5.xで試しているが、たぶん4.x以降なら大丈夫と思う

- QNAPがコマンドライン操作をでどこまで製品サポートしているかはよく分からない(まじめに保証書を読んでいない)ので、自己責任でお願いしたい